“Satie ci è indispensabile” scriveva John Cage più di venti anni fa.

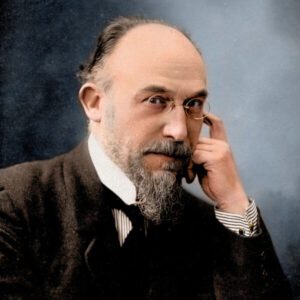

Erik Satie, personaggio leggendario della musica moderna, amato già ai tempi delle prime avanguardie per il suo spirito bizzarro, irriverente e acutissimo, Satie si è rivelato col tempo uno dei Santi Protettori, insieme a Duchamp, di tutta la concezione moderna dell’arte.

Compositore e pianista nato nel 1866 ad Honfleur, in Normandia, regione del nord – ovest della Francia.

Da piccolo vive tra Honfleur e Parigi fino a quando a causa della morte della madre, si trasferì nel paesino natio dai nonni. Qui Satie seguì le sue prime lezioni di musica da un organista locale ed abbracciò la religione cattolica.

Quando morì la nonna Satie fece ritorno a Parigi dal padre che intanto si era risposato con un’insegnante di pianoforte che diede al diciottenne Erik le prime lezioni di strumento. L’anno successivo entrò al Conservatorio di Parigi ma dopo i primi due anni di corso, i professori lo giudicandolo privo di talento e lo bocciarono. A diciannove anni tentò arruolarsi ma capì presto che l’esercito faceva per lui.

Nel 1887 si trasferì a Montmartre, centro della vita bohémien, luogo prediletto di pittori come Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh e di Amedeo Modigliani, celebre per i suoi locali di cabaret come il Moulin Rouge e Le Chat noir.

In questo periodo compose le Ogives, quattro pezzi per pianoforte che rappresentano le sue prime composizioni autonome, ispirate, afferma lo stesso autore, dalla forma delle celebri vetrate della Cattedrale di Notre Dame. Si legò inoltre in amicizia con alcuni poeti tra cui Stéphane Mallarmé e Paul Verlaine.

Nel 1888 Satie componeva le famosissime Gymnopédies, tre composizioni per pianoforte solo, orchestrate successivamente da colui che in quegli anni era considerato il musicista più importante e celebre a livello nazionale: Claude Debussy. Il nome delle tre composizioni deriva dall’antica festività spartana delle Gimnopedie, durante la quale giovani nudi eseguivano danze, canti ed esercizi di ginnastica.

La musica, capace di generare una sorta di trance all’ascoltatore, utilizza la tecnica dell’ostinato, cioè il ripetersi di una serie di note, di un ritmo, in maniera quasi ossessiva. Satie, che si manteneva da giovane facendo il pianista nei cabaret, conobbe Debussy nel 1890 frequentando il locale Le Chat noir. Luogo d’incontro di artisti d’ogni estrazione, il cabaret era l’occasione per il compositore di dedicarsi ad una scrittura essenziale ed elegante, concepita per una fruizione immediata in un contesto dimesso. Satie maturò così un atteggiamento ironico, sarcastico e dissacratorio. Tra di lui e Debussy nacque una solida amicizia, a tal proposito Satie dice: L’estetica di Debussy si riallaccia, in molti suoi lavori, al simbolismo; ma vista nel suo insieme, è impressionista. Vogliate perdonarmi: non ne sono un po’ io la causa? Così si dice.

A differenza della carriera di Debussy, celebrato in patria come uno dei più grandi rappresentanti musicali e culturali della contemporaneità, quella di Satie si svolse invece all’insegna dell’umiltà, predicando la semplicità e la povertà della musica, cercando di ricondurla ai suoi elementi fondamentali, senza tuttavia rinunciare a nuovi stili. Ciò contrastava con quegli anni di forte sperimentazione nei quali il nuovo secolo portò al nascere delle avanguardie come la nascita della dodecafonia, di Arnold Schönberg.

Rilevante per Satie fu l’incontro con l’impresario Sergej Diaghilev, il fondatore dei Balletti russi, compagnia di danza classica che a inizio secolo incantava la capitale francese, concependo la danza come un’opera d’arte totale, capace cioè di coinvolgere la coreografia, intesa come l’arte di comporre le figure del balletto, ma anche la musica, i costumi e le scenografie.

Il balletto Parade, musicato da Satie su poema di Jean Cocteau e rappresentato nel 1917, le cui scene e costumi furono affidate a Picasso. Il lavoro, che si presenta come perfetta fusione tra pittura, danza, drammaturgia e musica, è di fondamentale importanza in quanto segna il definitivo abbandono da parte di Diaghilev di una linea artistica prevalentemente ispirata a temi russi per una completa apertura alle avanguardie internazionali.

L’originalità della scrittura musicale è evidente nell’uso di suoni come sirene, macchine da scrivere e altri effetti sonori mai prima di allora utilizzati, capaci con la loro leggerezza di far dimenticare per qualche istante i drammatici momenti della Prima guerra mondiale. L’opera non fu però compresa totalmente dal pubblico e venne fortemente criticata da tutti gli spettatori, tutti eccetto uno: Marcel Proust.

L’anno seguente Satie si dedicò all’opera Socrate che stupisce e si distacca dalla precedente per la sua compostezza in un’epoca caratterizzata da molteplici rivoluzioni soprattutto in ambito artistico.

Satie è anche noto per aver composto il brano più lungo della storia, Vexations, esempio di ostinato volto a svuotare di senso la tonalità, composto da trentacinque battute ripetute 840 volte per una durata complessiva di circa venti ore.

Satie fu in vita un personaggio dalle pose originali e dai comportamenti bizzarri, spesso sottolineati dai cronisti del tempo. Visse in un appartamento chiamato da lui “l’Armadio”, composto da due stanze, di cui solo una utilizzata pienamente, mentre l’altra era chiusa a chiave; il contenuto di questa venne scoperto solo alla morte dell’artista: conteneva una collezione di ombrelli di vari generi a cui lui teneva così tanto che non li usava; amava passeggiare sotto la pioggia e proteggeva l’ombrello sotto la giacca pur di non sciuparlo. Satie era inoltre fissato con l’abbigliamento, in particolar modo per i completi in velluto: ne possedeva tantissimi (tutti uguali). Quando suonava il pianoforte nei cabaret di Montmartre portava sempre un cappello a cilindro e un’estrosa cravatta Lavallière, facendosi così notare per l’eccentricità, tanto che fu definito”Esoterik Satie”.

Una delle numerose idee fisse di Erik Satie era il numero tre, un’ossessione mistica; forse una reliquia del simbolismo trinitario associato all’Ordine cabalistico dei Rosacroce, del quale Satie aveva fatto parte in gioventù. Molte delle sue composizioni sono raggruppate in cicli di tre.

Non bisogna cercare il suo insegnamento in trattati o ‘opere’ musicali. Volatile e penetrante, l’essenza-Satie si avverte soprattutto in rapide battute, testi marginali, biglietti, lettere, interventi, istruzioni agli interpreti – tutti frammenti di quelle impossibili «memorie di un amnesiaco» che continuò a non scrivere per tutta la vita.

Dispersi in mille direzioni, gli scritti di Satie sono stati finalmente raccolti e amorosamente annotati da Ornella Volta. Vi si incontreranno vere rivelazioni (come la folgorante ‘commedia’ L’insidia di Medusa, uno dei vertici patafisici del secolo), preziose confessioni (sempre fuggevoli e ironiche, ma tanto più significative), saggi sapienti sui contemporanei (da Debussy a Stravinsky), geniali proposte (come quella celebre della musique d’ameublement). E mai come in queste pagine si avrà l’impressione di vivere all’interno di quel lungo momento felice in cui a Parigi la circolazione fra musica, pittura e letteratura era continua e frenetica. Satie fomentatore indefesso del Nuovo, la sua figura manteneva però sempre un qualcosa di separato e distante dal proprio ‘clima’ storico. Candido guru, legato da un’invisibile cordicella a una perenne infanzia, vittima incongrua della propria ironia (un tribunale lo condannò nel 1917, con conseguenze disastrose, per aver scritto a un critico questo biglietto: «Signore, lei non è che un culo, ma un culo senza musica»), impenetrabile marionetta di se stesso, Satie possedeva un’eccentricità profonda che va ben più in là di quella, sempre un po’ militaresca e squillante, delle avanguardie che lo circondavano. Alla sua morte, la sua stanza ad Arcueil apparve agli amici che vi mettevano piede per la prima volta come «un’immensa ragnatela». Lì, in un’agglomerazione indistinta di oggetti eterocliti, reliquati di epoche scomparse, si trovarono quattromila bigliettini nitidamente calligrafati, riposti in scatole di sigari, e un numero imponente di ombrelli. Era quella la tana di un «mammifero» di una specie che contava un solo esemplare. E così, come un essere solitario e unico, lo avrebbe ricordato Max Jacob: «Metteva la mano davanti alla bocca per ridere di soppiatto, mangiava di rado e tornava a piedi, la notte, nella sua casa di Arcueil. Come tutti i geni, aveva un grande buonsenso, mente lucida, sangue freddo e battuta pronta».

Il musicista si spense all’età di cinquantanove anni nel 1925.